|

|

31 ottobre - 16

Novembre 2019

con AnM e Marco Vasta nel paese degli Sherpa in occasione del Mani

Rimdo

"Se non sali la montagna, non

potrai ammirare il paesaggio" Paolo Neruda

|

|

Mani Rimdu

al Monastero di Ciwòng

[ Cham - le Danze ]

|

|

Ciwong Monastery Sangay Trust

An Introduction |

|

|

Lord of the Dance

The Mani Rimdu Festival in Tibet and Nepal

di Richard J. Kohn |

Chiwong è stato fondato nel 1923 da Sangye

Tempa Lama, un ricco sherpa di Solu, che ha donato gran parte delle

terre di famiglia per erigere il monastero. Secondo la tradizione, egli apparteneva alla undicesima generazione di discendenti di

Sherwa Dungyal, figura storica, che nel 1530 guidò la migrazione degli

sherpa (sher-wa, gli uomini dell'est, forse kham-pa) dal Tibet al Khumbu

attraverso il Nagpa-la (su date della migrazione e luoghi vengono formulate

varie ipotesi).

Le riforme fondiarie del governo nepalese hanno

ridotto notevolmente il latifondo, ma Chiwong rimane uno dei pochi monasteri

in Nepal in grado di fornire ai suoi monaci un'indennità di grano che è

anche un

grande sostegno per le famiglie più povere.

Ang Babu,

nipote di Sangye Lama e attuale patrono di Chiwong, ha ereditato la

dimora privata e il tempio di famiglia sui terreni di Chiwong, così come la

casa a Phaplu. Lui e la sua famiglia occupano i posti d'onore al

festival Mani Rimdu.

L'ispirazione per fondare dei monasteri a Solu Khumbu venne da

Ngawang Tenzing Norbu, abate di Dza-Rong-Pbu

Gompa (fondato 1923) ai piedi del Chomolungma (Monte Everest) in

Tibet. Il suo desiderio venne esaudito da Trulzhig Rinpoche il

cui nome significa "Prezioso

distruttore di illusioni".

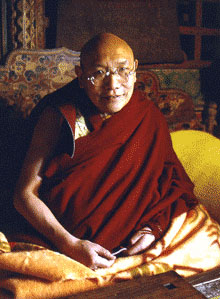

Trulzhig Rinpoche nacque Tibet, a Lo Talung,

un luogo sacro alla dea Tara. Quando aveva quattro anni, fu riconosciuto

dall'abate Ngawang Tenzing come la reincarnazione del suo lama del cuore,

Trulzhig Tendru Dorje.

|

Trulzhig Rinpoche

nel 1986

a Thubten Cheling |

Trenta delle precedenti incarnazioni di Trulzhig

Rinpoche erano vissute in India, una delle quali era Ananda, il

discepolo del Buddha che lo avrebbe persuaso a permettere alle donne di

prendere l'ordinazione e unirsi al Sanga. Questo fu un passo molto

radicale nella società dell'antica India, anche se sembra che ci sia voluto

un concilio per farlo accettare da tutti...).

Diciassette delle precedenti incarnazioni di

Trulzhig Rinpoche nacquero in Tibet, incluso Rechung-pa, uno dei principali

discepoli del grande poeta e mistico Milarepa. Secondo la leggenda del

regicidio. Rechung-pa apparve anche come Lalung Pelgi Dorje (

Lha-lung dPald-gyi-rDo-rje

ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ)

che pose fine al regno di terrore del re gLang-dar-ma che stava

sistematicamente uccidendo tutti i praticanti buddhisti in Tibet. Pelgi

Dorje eseguì la danza del cappello nero

davanti al sovrano, nascondendo una freccia nelle ampie maniche della sua

veste. Per compassione sia per le vittime che per il re che nelle future

incarnazioni avrebbe sofferto tutto il dolore che ora sarebbe stato inflitto

agli altri, il monaco estrasse la freccia dalla manica e uccise il re.

Trulzhig Rinpoche studiò in diverse università monastiche e con

famosi insegnanti. Nel 1959, quando il XIV Dalai Lama fuggì

dall'occupazione cinese del Tibet, anche Trulzhig Rinpoche fuggì a sud

attraverso l'Himalaya. Rimase un anno nel monastero di Thame, poi si

trasferì a Chiwong. Successivamente fondò un gompa a Sengye Pubk (la

'Grotta del Leone', sopra Thubten Choeling, sui pendii inferiori di Sborung

Yul Lba), dove studiano e meditano centotrenta monaci e monache. Dopo avere per

anni presieduto al 'Cham, Trulzhig Rinpoche. è spirato nel 2011.

Dal

1995 i riti del mai Rimdu vengono officiati da Sang Sang Rinpoche. La

complessità dei riti ed la cadenza delle giornate è stata descritta

accuratamente in Lord of the Dance: The Mani Rimdu Festival in Tibet and Nepal

di Richard J. Kohn, che ha anche prodotto i due documentari Lord of the

Dance: Destroyer of Illusion e Destroyer of Illusion: The Secret

World of a Tibetan Lama.

Torna

all'inizio

Nei suoi "pellegrinaggi" nel 1953 e 1954, il

Prof. Snellgrove visitò lo Shar Khumbu e ci ha lasciato una vivida

descrizione di Chiwong (da lui scritta Jwòng, tib: spyi-dbang

"Consacrazione dell'Universo"). Nel capitolo Tibetan Cerimonies, il

lhakang, tempio principale del gompa, è presentato come secondo per

importanza solo a Tengboche e Snellegrove ne elogia l'armonia della sala e

la pratica religiosa.

Snellgrove dedica al gompa diverse pagine di

Buddhist Himalaya, Travels in Quest of the Origins of Tibetan Religion (Bruno Cassirer,

1957). La descrizione delle pareti del tempio, permette

all'autore di illustrare l'iconografia delle divinità rappresentate e,

riportando i rituali dei monaci, inserisce la traduzione di canti, preghiere

e mantra (formule).

Snellgrove incontra anche un giovane

reincarnato, aspirante al titolo di abate di Rongbuk, ed accenna alla disputa sul

riconoscimento di uno dei due

tulku

(rincarnati). Alla fine venne scelto quello nato in Tibet e non quello autoctono nato in Solu.

La vicenda è ampliamente raccontata nel'opera di

Christoph Von

Fürer Haimendorf The Sherpas of Nepal, Buddhist Highlander (1964),

la miglior ricerca sul campo ed un classico della letteratura himalayana.

Chiwong del 1955 è sicuramente differente da

quella da noi visitata. Settantacinque anni dopo, non solo orami è raggiunta

da una strada sterrata, ma addirittura una piazzola dove può atterrare

l'elicottero di uno dei munifici sponsor del monastero. Per leggere

Buddhist

Himalaya in PDF, clicca qui.

Torna

all'inizio

Reso famoso dall'evento periodico autunnale nel

monastero di

Tengboche,

anche Chiwong ha un suo Mani Rimdu nelle stesse date propizie. Mani Rimdu è una sequenza di diciannove giorni di

cerimonie sacre e di potenziamento mentale e spirituale, che culmina in una festa pubblica di

tre giorni. Per le comunità locali sherpa e tibetane è l'occasione di

riunirsi e celebrare i riti insieme alla comunità monastica.

Mani Rimdu è la ricostruzione di eventi

leggendari come l'istituzione del Buddhismo in Tibet da parte del grande

santo, mago e taumaturgo

Guru Rinpoche,

il Prezioso Maestro, गुरु रिनपोचे (Skt: Padma

Sambhava, nato da loto, पद्मसम्भव : Tib: པདྨ་འབྱུང་གནས། pad ma 'byung

gnas ). Considerato il Secondo Buddha dall'ordine

Nyingma che regge il monastero. Attraverso le danze, i demoni vengono

conquistati, sottomessi e convertiti in protettori del Dharma,

mentre le forze positive si scontrano con quelle del caos. Le danze

trasmettono insegnamenti buddhisti su molti livelli - dal più semplice al

più profondo - per coloro che non hanno l'opportunità di studiare e meditare

ampiamente.

Torna

all'inizio

Un saggio specifico sul Mani Rimdu è a pagina

109 del capitolo V di

The Sherpas of Nepal in the Tibetan Cultural

Context: (The Tibetan Symbolic World: A psychoanalytic Exploration) di

Robert A. Paul.

|

Un monaco

distribuisce le

mani rilwo agli Shanang |

Il libro è uno studio psicoanalitico del popolo

sherpa anche attraverso la descrizione e l'interpretazione delle danze, ma

un capitolo è dedicato appunto al cham di Tengboche e di conseguenza

contiene riferimenti anche a quello di Chiwong. Paul si confronta con lo

studio etnografico di Luther G. Jerstad cui fa spesso riferimento. Secondo

Paul il nome deriva dalle "pillole sacre", le mani rilwo. In tibetano

vi sono molte consonanti "mute", rimaste nella scrittura ma non più usate

oralmente e nel tempo la pronuncia originaria di Ma-ni ril-sgrub si è

modificata. Dalla invocazione "Om mani padme hum", mani ha una

connotazione di sacralità che permea gli oggetti cui viene preposta come ad

esempio le ruote di preghiera mani-khorlo. Ril-bu indica una

pallina od una pillola mentre sgrub significa non solo

"ottenere" la benedizione di un dio ma anche di "possedere" questa

protezione (Tibet English Dictionary di Heinrich August Jäschke).

Nel 2019 il cham si è svolto nel 16° giorno del

9° mese tibetano (13 novembre 2019) sotto il segno delle Pleiadi. Mani Rimdu

inizia il primo giorno e

dura fino al diciottesimo giorno del nono mese tbetano. Dall'inizio fino

alla fine del festival, i monaci eseguono puja (rituali) 24 ore su 24 per

consacrare il Mandala, le Mani Rilwu (pillole sacre), le

Tshereel (pillole per una lunga vita) e le Torma.

Torna

all'inizio

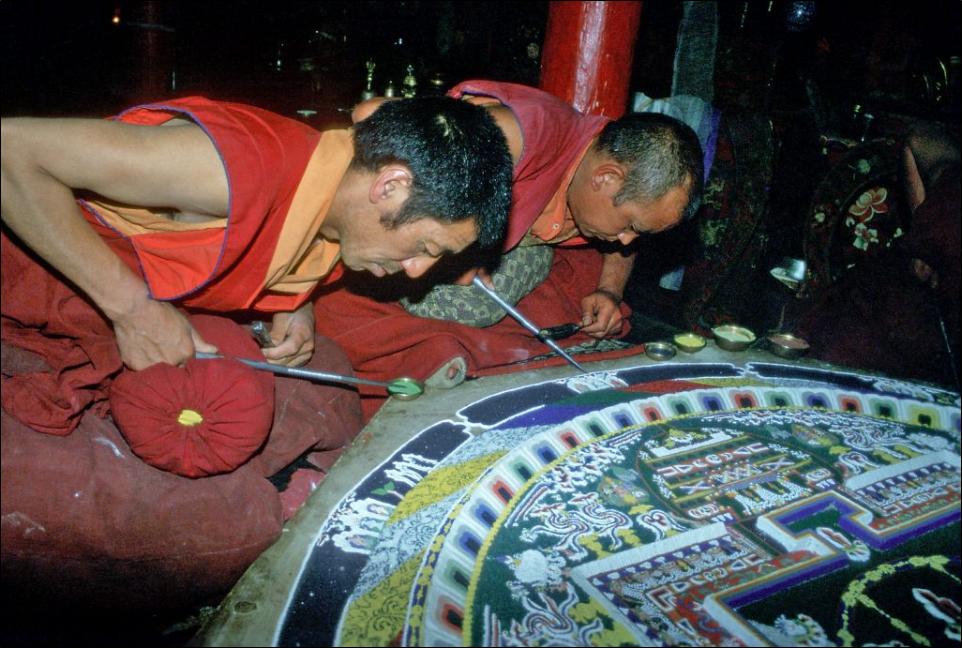

|

Hemis

1985

Il mio primo mandala |

Il mandala (“cerchio” in sanscrito, tib. dKyil-‘khor) è costruito con cura, granello per

granello, da sabbia colorata. Un disegno intricato e simbolico che richiede

molti giorni per essere completato. Le divinità protettive del pugnale (phurba)

sono posizionate intorno al Mandala e la ciotola di pillole Mani Rilwu

(medicina spirituale) è posta sopra il centro.

Il Mandala diventa il Palazzo di Garwang

Thoze Chenpo, il Signore della Danza, un'emanazione di

Chenrezi, il

Buddha della compassione, divinità centrale di Mani Rimdu, protettore del

Tibet e di cui il Dalai Lama è una manifestazione. È uno psicogramma

dell'universo, ne spiega l'organizzazione. La sua costruzione è parte

integrante della liturgia ed è un momento di concentrazione e meditazione

per l'artista. Il sacro cerchio è disegnato su una superficie piatta ma

dobbiamo immaginarlo tridimensionale.

Il mantra "Om

Ah Hung Rhi, Om Mani Padme Humg", viene

ripetuto migliaia di volte dai monaci durante le settimane della cerimonia

che precedono il festival pubblico. Durante la loro meditazione,

visualizzano la compassione che scorre nella forma del mantra, nelle pillole

Mandala e Mani Rilwu. La compassione si irradia poi dal Mandala, benedicendo

tutti coloro che partecipano al festival Mani Rimdu. Le celebrazioni ruotano

intorno al mandala ed il Mani Rimdu comincia con la sua realizzazione e si

conclude con la distruzione dopo la puja del fuoco.

Torna

all'inizio

Il Wong è la cerimonia pubblica di apertura. Si

svolge nel giorno della luna piena, del decimo mese nel calendario lunare

tibetano. Sua Santità Trulshig Rinpoche, dà il "potere" in questa

occasione propizia per lunga vita, felicità e prosperità. Le sacre Mani Rilwu (pillole sacre) e

Tshereel (pillole per una lunga vita) sono date a

tutti i presenti.

Per tutta la giornata, assieme ai riti che si

svolgono nel tempio, i fedeli portano i loro regali (offerte) al monastro. È

una cerimonia lunga e noiosa, per questo i turisti preferiscono presenziare

solo alle danze del secondo giorno.

Wong o wang si può tradurre come iniziazione o

potenziamento (Skt. Abhiseka o abhisiddhi. Tib. དབང་, Dbang, Wang) o

concedere un potenziamento (Skt. Abhiṣiñca ;. Tib དབང་ བསྐུར་ བ་) e si

riferisce al rituale Vajrayana che risveglia la speciale capacità di far

sorgere nella mente del discepolo la saggezza primordiale (Tib. yeshe ). Si

chiama "potenziamento" perché quando lo riceviamo, abbiamo il potere di

seguire una particolare pratica spirituale, e così arriviamo a

padroneggiarne la realizzazione.

Torna

all'inizio

Le danze si svolgono il 2 ° giorno di Mani

Rimdu (vedi pagina seguente).

La Puja viene eseguita nel cortile il giorno

dopo le danze. La maggior parte della gente del villaggio è andata a casa e Chiwong ha un'atmosfera tranquilla, quasi familiare. La

Puja

è un'offerta ad

Agni (il dio del fuoco) e per gli dei del mandala - per alleviare ogni

danno nel mondo. Il danno viene visualizzato come dissoluzione nel grano e

il burro viene bruciato.

Successivamente, il mandala di sabbia nel tempio

viene smantellato e la sabbia data come offerta agli dei serpenti (Naga),

nella prossima primavera in un luogo sotto il monastero.

È molto difficile rispondere alla domanda su

come siano nate le danze 'cham, tuttavia si può sostenere che nelle forme

attuali le danze culturali del lamaismo siano indubbiamente una sintesi dei

costumi originali tibetani con i concetti e le pratiche del tantrismo

indiano. Secondo le tradizioni orali e del 'Cham yig, talvolta gli autori

delle danze le hanno create partendo sia da princìpi cosmologici e

iconografici generali che da visioni avute in sogno, in accordo con gli

insegnamenti religiosi delle rispettive scuole. Si ritiene generalmente che

alcuni creatori di danze abbiano inventato i movimenti coreografici dopo

aver visitato in sogno la Montagna di Rame Colorato (zangs mdog dpal ri)

della leggenda di Padma Sambhava.

I Cham di

Chiwong e di Tengboche hanno però differente struttura da quelle Ghelug-

Torna all'inizio

In specifico, il 'cham dell'ordine Ghelug-pa

viene dettagliatamente descritto nel codice 'Cham yig.

L’introduzione del libro fornisce indicazioni dettagliate sugli autori. La

maggior parte del testo è stata scritta dal Grande Quinto, Ngawang Lobsang

Gyatso (Nagag dbang blo bzang rgya mtsho) (1617-1682), conosciuto con il suo

“nome segreto” o pseudonimo di Zha hor gyi bandhe o anche Bla ma rdo rje rtsal.

Egli inizio la stesura del libro nel IV mese del 1647, anno del Maiale di Fuoco,

e lo destinò ai preti del monastero rNam par gtal ba’i phen bde legs bshad gling,

più brevemente Namgyal Gompa (rNam rgyal dgon pa), la lamaseria interna

del Potala, che viene ripetutamente citata nel terzo capitolo.

Il testo comprende una raccolta di scritti del Grande Quinto, ma purtroppo

rimase incompiuto. Importanti lama cercheranno di completarlo. Nel 1709,

l’incarico venne affidato ad un

tulku e poi ad altri due lama per essere

finalmente messo alle stampe a Ganden nel 1712. Anche se l’autore era la più

alta autorità Gelug-pa, il testo fa riferimento principalmente alle tradizioni

Nyingma e Saskya. Questo sincretismo non deve stupire in quanto il Grande

Quinto nasceva da una famiglia di rito Nyinma e che spesso i Dalai Lama, come

l’attuale XIV, sono persone di ampie vedute e non settarie.

Il

V Dalai Lama ed i tre co-autori spiegano la metodologia di lavoro nelle ultime

pagine del testo che ha cercato di unificare le varie modalità di danze in onore

di Vajrakīla, l’yddam principale protagonista delle danze contenute nel

libro. Vajrakīla è un Heruka, molto importante nelle tradizioni nyingma e saskya, spesso raffigurato con tre teste, sei braccia e quattro gambe, ma che

soprattutto impugna il kīla (tib: phur ba), uno dei potenti oggetti del rituale.

Vajrakīla è la emanazione, tramite una serie di passaggi, di Samantabhadra, che

compare nel titolo e che è nominato anche all’inizio quando il Grande Quinto

specifica musica e gestualità. Le danze simbolicamente replicano il mandala di

Vajrakīla che simboleggia la costruzione del suo palazzo, passano poi ad altri

movimenti, fra i quali l’evocazione di 64 divinità minori della sua corte, la

creazione della sakti, la sua consorte, o compagna: ‘Khor lo rgyas ‘debs ma (il

prof. Tucci usa il termine paredra (2).

Il

manuale, o canone delle danze, prosegue descrivendo minuziosamente i paramenti,

i gesti e gli oggetti (Tucci li definiva “parafernalia”) impugnati dai “cappelli

neri” e degli altri protagonisti, per poi descrivere le tre fasi del cham.

Gli autori spesso citano le fonti, e la più importante compare subito all’inizio

nel rito del mandala di Vajrayana che ha due sezioni e nella seconda si fa

riferimento alle scuole Sarma e alla danza sviluppata dal grande Bu Ston (Butön

Rinchen Drub) “che aveva conoscenza di tutte le danze” e traeva le sue

conoscenze dall’antico testo mKha’ ‘gro rdo rje gur e da pratiche di

concentrazione dello yoga.

Torna

all'inizio

Note

(2) Dal greco "para"=presso ed "edra"=sedia, ha il

significato di "che siede accanto". Nella religione greca, infatti, si dava

questo nome ad una divinità associata al culto di altra divinità. La

consuetudine fu mantenuta anche dai Latini. Presso gli Hindu esiste una

forma similare ma con significato diverso; ogni Dio, infatti, ha una

corrispondente figura femminile che, di solito, prende il nome di Shakti.

Bibliografia sul Cham

L'interesse per i Cham nasce in Italia grazie a due

libri quasi introvabili:

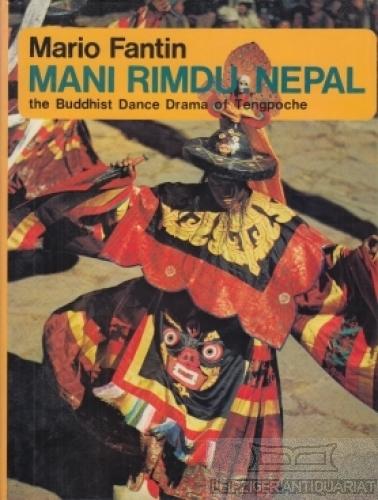

Mani Rimdu Nepal:

the Buddhist Dance Drama of Tengpoche di

Mario Fantin, New Delhi 1976 .

Non a caso Fantin pubblicò

in lingua inglese temendo la scarsa diffusione fra il pubblico italiano.

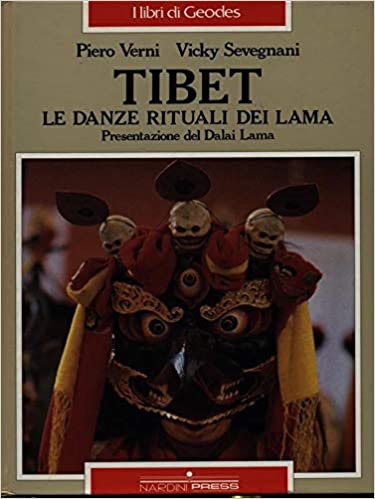

Tibet le danze

rituali dei lama

di

Piero Verni con immagini di Vicky Sevegnani ,

riedizione di un libro edito da Jaka Books

negli anni 80.

Per cercare di comprendere i Cham, ho anche

acquistato e consultato:

Oracles and Demons of Tibet, the cult and iconography of the tibetan

protective Deities, di René De Nebesky-Wojkowitz, 1956.

Tibetan Religious Dances. Tibetan Text and Annotated Translation of

the "Chams Yig" di René De Nebesky-Wojkowitz, 1976.

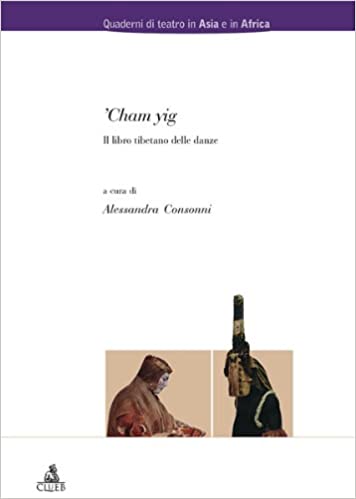

'Cham yig, Il libro tibetano delle danze, a cura di Alessandra Consonni.

Esula dal nostro

argomento, ma riguardo alle espressioni artistiche tibetane segnalo:

Ace lha mo. Studio sulle forme

della teatralità tibetana di Antonio Attisani (2001) .

|