Cham, le danze rituali dei monaci

|

|

In questa pagina: Le danze Cham e il mondo tibetano Chams Yig, il Libro delle Danze religiose, il grande V e la scomparsa di Rene Nebesky-Wojkowitz |

|

|

| Danzatori ad Hemis - Vittorio Sella @ 1913 |

|

| Mani Ridmu a Chiwong (Solu Khumbu - Nepal) |

|

| da: The Great Cham Dance |

|

| Montagna di Rame Colorato |

|

| Tamshing Phala Chhoepa |

|

Le 8 manifestazioni a Teatro Carignano "Sguardi sull'Himalaya 2000" |

Le danze 'Cham nel mondo tibetano

Il ‘cham è una danza sacra praticata dai monaci della tradizione buddhista Vajrayana (il c.d. lamaismo). Sebbene l'origine della danza rimanga nelle nebbie del tempo, la sua storia è stata a lungo immortalata nelle leggende tibetane fin dall'VIII secolo. Essendo una delle tradizioni di danza più longeve al mondo, il ‘cham potrebbe rivelare uno stato preistorico ben al di là di ciò che sperimentiamo oggi in nome della danza. Sia che si tratti della sua stretta aderenza al lignaggio drukpa, fiorente nella valle dello Zanskar e legato alla sua origine in Bhutan, sia che si consideri il suo status a rischio di estinzione come patrimonio culturale o la sua degenerazione in merce culturale. Attraverso un'analisi dettagliata dei testi di danza raccolti ormai studiati e noti, non è facile evidenziare che le danze cui assistiamo come eventi singoli siano manifestazione di concetti astratti.

Forse l'unico e più consono atteggiamento e immergersi nella visione, riporre macchine ed obiettivi, abbandonare la curiosità e assaporare questa opportunità.

È molto difficile rispondere alla domanda su come siano nate le danze 'cham, tuttavia si può sostenere che nelle forme attuali le danze culturali del lamaismo siano indubbiamente una sintesi dei costumi originali tibetani con i concetti e le pratiche del tantrismo indiano. Secondo le tradizioni orali e del 'Cham yig, talvolta gli autori delle danze le hanno create partendo sia da princìpi cosmologici e iconografici generali che da visioni avute in sogno, in accordo con gli insegnamenti religiosi delle rispettive scuole. Si ritiene generalmente che alcuni creatori di danze abbiano inventato i movimenti coreografici dopo aver visitato in sogno la Montagna di Rame Colorato (Zangdokpalri - zangs mdog dpal ri) della leggenda di Padma Sambhava.

Danze nel Regno del Drago

Nel 2014 ho avuto il piacere di organizzare un viaggio nel Druk Yul, il Regno del Drago Tuonante, cioè in Bhutan in occasione del Thimpu Drpchen.e del Tamshing Phala Chhoepa. il più importante cham del Bumthang . Abbiamo assistito al quarto giorno del festival a Thimpu che si svolgeva su un enorme moquette verde che copriva il cemento del cortile. sicuramente non una suggestiva ambientazione. Il Cham nel Bumthang era molto più "ruspante", partecipatissimo dai locali e con scarsa, quasi nulla, di turisti. La giornata mi ha riportato al primo cham cui avevo assistito nel 1985 ad Hemis.

Danze nel Bumthang https://www.marcovasta.net/viaggi/Bhutan2014/Bhutan12.asp come riportate su un foglio A4 all'ingresso del monastero.

In genere i cham bhutanesi si svolgono in quattro giorni. Il programma di danza per ogni giorno del festival di quattro giorni è stabilito:

-

Il primo giorno, gli spettacoli comprendono:

-

Danza dei Quattro Cervi (Sha Tsam);

-

Danza dei Tre Tipi di Ging (Pelage Gingsum);

-

Danza degli Eroi (Pacham),

-

Danza dei Cervi e dei Cani da Caccia (Shawo Shachi),

-

Danza con la Chitarra (Dranyeo Cham).

-

-

Il secondo giorno vengono eseguite le seguenti danze:

-

Danza del Cappello Nero (Shana),

-

Danza dei 21 Cappelli Neri con Tamburi (Sha nga ngacham),

-

Danza dei Nobili e delle Dame (Pholeg Moleg),

-

Danza dei Tamburi di Dramitse (Dramitse Ngacham),

-

Danza dei Nobili e delle Dame (Pholeg Moleg),

-

Danza del Cervo e dei Cani da Caccia (Shawa Shachi),

-

-

Il terzo giorno vengono eseguite le seguenti danze:

-

Danza dei Signori del Luogo della Cremazione (Durdag),

-

Danza delle Divinità Terrificanti (Tungam),

-

Danza dei Raksha e del Giudizio dei Morti (Ragsha Mangcham).

-

-

L'ultimo giorno del festival vengono eseguite le seguenti danze:

-

Danza del Monastero di Tamzhing a Jakar

-

Danza dei Signori del Luogo della Cremazione. (la stessa danza del terzo giorno),

-

Danza del Ging e dello Tsoling (Ging Dang Tsoling),

-

Danza delle Otto Manifestazioni di Padmasambhava (Guru Tshen Gye).

-

-

L'ultimo giorno del festival di quattro giorni segna anche lo svolgimento del thongdrel (མཐོང་གྲོལ།), un enorme dipinto su rotolo o thangka (ཐང་ཀ།), che viene svolto con intenso fervore religioso, al mattino presto.

-

Questo dipinto, che misura 30 metri (98 piedi) x 45 metri (148 piedi), presenta al centro le immagini di Padmasambhava, affiancato dalle sue due consorti e dalle sue otto incarnazioni. I devoti che si riuniscono per assistere a questa occasione si prostrano davanti al Thongdrel chiedendone la benedizione. In occasione dell'evento vengono eseguite danze popolari. Prima dell'alba, il dipinto viene arrotolato e conservato nello Dzong, prima di essere esposto nuovamente un anno dopo.

-

Cham in Ladakh

Nel 1985 ho assistito al mio primo cham durante l'Hemis Setchu, successivamente anche in altri monasteri del Ladakh e dello Zanskar, incluse le feste invernali. Qui ho assistito a tutto il ciclo che includeva le 8 manifestazioni di Padma Sambhava e la danza dei cappelli neri alle quali parteciperemo anche durante il Padum Hurim

Sono disponibili numerose informazioni sulle danze eseguite annualmente a Hernis, il principale istituto 'Brugpa del Ladakh. La maggior parte delle danze sacre tenute in altri monasteri 'Brug pa del Ladakh e delle vicine regioni himalayane sembrano essere state modellate sul tipo di 'cham messo in scena in questa lamasseria.

Nebesky-Wojkowitz Rene, 1976, pag. 38

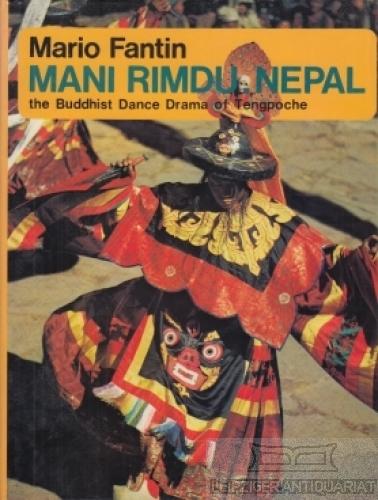

Mani Ridmo in Nepal

Reso famoso dall'evento periodico autunnale nel monastero di Tengboche, anche Chiwong ha un suo Mani Rimdu nelle stesse date propizie. Mani Rimdu è una sequenza di diciannove giorni di cerimonie sacre e di potenziamento mentale e spirituale, che culmina in una festa pubblica di tre giorni. Per le comunità locali sherpa e tibetane è l'occasione di riunirsi e celebrare i riti insieme alla comunità monastica.

Mani Rimdu è la ricostruzione di eventi leggendari come l'istituzione del Buddhismo in Tibet da parte del grande santo, mago e taumaturgo Guru Rinpoche, il Prezioso Maestro, गुरु रिनपोचे (Skt: Padma Sambhava, nato da loto, पद्मसम्भव : Tib: པདྨ་འབྱུང་གནས། pad ma 'byung gnas ). Considerato il Secondo Buddha dall'ordine Nyingma che regge il monastero. Attraverso le danze, i demoni vengono conquistati, sottomessi e convertiti in protettori del Dharma, mentre le forze positive si scontrano con quelle del caos. Le danze trasmettono insegnamenti buddhisti su molti livelli - dal più semplice al più profondo - per coloro che non hanno l'opportunità di studiare e meditare ampiamente.

Pagine Web di Marco Vasta sul Mani Rimdu: nel Solu Khumbu a Chiwang.con varie danze:

Ser-Kyem

Ching-pa

Dorje Drolo

Mi-Tshe-ring

Rol-xham

Thur-Dhag

Mi-Nak

Khandro

Ti-cham

Lok-Cham

In conclusione: Cham non indica una sola danza, ma può essere un evento che include più danze, fra cui la più famosa (quella dei berretti neri). Aldilà di quella descritta dal Grande Quinto e modificata ed integrata nel corso dei secoli, ogni Cham ha caratteristiche proprie che variano da ordine ad ordine, da gompa a gompa, da stagione a stagione.

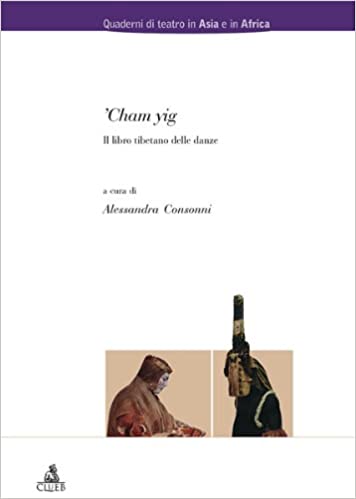

‘Chams Yig, il Libro delle Danze religiose, il grande V e la scomparsa di Rene Nebesky-Wojkowitz

Il fondamentale testo del Chams Yig èstato trascritto e commentato da René Nebesky-Wojkowitz che pubblicò Tibetan Religious Dances Tibetan Text and Annotated Translation of the "Chams Yig", 1976, testo incompiuto per la scomparsa dell'autore a 36 anni.

Oggi quasi tutti i turisti dell'arco Himalayano hanno scattato immagini dei Cham, ma René Nebesky-Wojkowitz poté assistere solo a pochi eventi e non fu fortunato come noi. Le leggende sulla sua prematura scomparsa viè quella sostenuta dai praticanti (fedeli) tibetani che l'attribuiscono ad una "maledizione" delle divinità irate del pantheon buddhista che non gradiscono essere indagate.

Le danze di Hemis sono state fra le prime danze cham conosciute e descritte da viaggiatori e studiosi, Ne parlò Godwin Austin (5), le descrissero Jaeschke (6) e Francke (7) e sono alla base delle studio di De Nebesky-Wojkowitz sui cham dei Gelukpa. anche se le danze sono in un monastero drukpa (bruk pa), .

Il suo testo illustra le danze sia Bön che delle varie tradizioni vajrayana, in specifico, il 'cham dell'ordine Ghelug-pa viene dettagliatamente descritto nella sua traduzione del codice 'Cham yig. L’introduzione del 'Cham yig fornisce indicazioni dettagliate sugli autori. La maggior parte del testo è stata scritta dal Grande Quinto, Ngawang Lobsang Gyatso (Nagag dbang blo bzang rgya mtsho) (1617-1682), conosciuto con il suo “nome segreto” o pseudonimo di Zha hor gyi bandhe o anche Bla ma rdo rje rtsal. Egli iniziò la stesura del libro nel IV mese del 1647, anno del Maiale di Fuoco, e lo destinò ai preti del monastero rNam par gtal ba’i phen bde legs bshad gling, più brevemente Namgyal Gompa (rNam rgyal dgon pa), la lamaseria interna del Potala, che viene ripetutamente citata nel terzo capitolo.

Il testo comprende una raccolta di scritti del Grande Quinto, ma purtroppo rimase incompiuto. Importanti lama cercheranno di completarlo. Nel 1709, l’incarico venne affidato ad un tulku e poi ad altri due lama per essere finalmente messo alle stampe a Ganden nel 1712. Anche se l’autore era la più alta autorità Gelug-pa, il testo fa riferimento principalmente alle tradizioni Nyingma e Saskya. Questo sincretismo non deve stupire in quanto il Grande Quinto nasceva da una famiglia di rito Nyingma e che spesso i Dalai Lama, come l’attuale XIV, sono persone di ampie vedute e non settarie.

Il V Dalai Lama ed i tre co-autori spiegano la metodologia di lavoro nelle ultime pagine del testo che ha cercato di unificare le varie modalità di danze in onore di Vajrakīla, l’yddam principale protagonista delle danze contenute nel libro. Vajrakīla è un Heruka, molto importante nelle tradizioni nyingma e saskya, spesso raffigurato con tre teste, sei braccia e quattro gambe, ma che soprattutto impugna il kīla (tib: phur ba), uno dei potenti oggetti del rituale.

Vajrakīla è la emanazione, tramite una serie di passaggi, di Samantabhadra, che compare nel titolo e che è nominato anche all’inizio quando il Grande Quinto specifica musica e gestualità. Le danze simbolicamente replicano il mandala di Vajrakīla che simboleggia la costruzione del suo palazzo, passano poi ad altri movimenti, fra i quali l’evocazione di 64 divinità minori della sua corte, la creazione della sakti, la sua consorte, o compagna: ‘Khor lo rgyas ‘debs ma (il prof. Tucci usa il termine paredra) (2).

Il manuale, o canone delle danze, prosegue descrivendo minuziosamente i paramenti, i gesti e gli oggetti (Tucci li definiva “parafernalia”) impugnati dai “cappelli neri” e degli altri protagonisti, per poi descrivere le tre fasi del cham.

Gli autori spesso citano le fonti, e la più importante compare subito all’inizio nel rito del mandala di Vajrayana che ha due sezioni e nella seconda si fa riferimento alle scuole Sarma e alla danza sviluppata dal grande Bu Ston (Butön Rinchen Drub) “che aveva conoscenza di tutte le danze” e traeva le sue conoscenze dall’antico testo mKha’ ‘gro rdo rje gur e da pratiche di concentrazione dello yoga.

I testi di Bu Ston (Butön Rinchen Drub)

|

| Buton |

|

|

| Ingresso

8 manifestazioni di Padma Sambhava Hemis Setchu MV©1985 |

|

|

|

Le 8 manifestazioni di Padma Sambhava Hemis Setchu MV©1985 |

Oltre ai cosiddetti 'cham', le grandi danze religiose pubbliche, esistono altre danze (gar) eseguite da un sacerdote in assenza di spettatori non iniziati, nell'ambito del suo culto di alcune divinità.

Tre testi che descrivono "danze sacrificali" (mchod gar) di questo tipo sono contenuti nelle opere complete di Buton.

Il primo testo fornisce istruzioni su come adorare, attraverso movimenti di danza, dodici dee chiamate le "nobili ed eccellenti dodici dee" (dpal mchog Iha mo bcu gnyis) e quattro shakti note come rTse m'i gsang ba yum bzhi; il secondo testo riguarda esclusivamente il mchod gar di queste ultime dee, che in questo caso sono chiamate gSang ba yum bzhi o rDo rje dbyings kyi gsang ba yum bzhi, mentre il terzo testo porta il titolo Sham pa ta'i gar dpe (3).

Come nel 'Chams Yig , anche in questo caso viene fornita una descrizione dettagliata del modo in cui mani e piedi del danzatore dovrebbero muoversi. Ci sono anche altre somiglianze tra questi due tipi di libri: i movimenti di danza dipendono dalla recitazione di invocazioni che, tuttavia, sembrano essere note solo agli iniziati, poiché i libri di danza ne contengono solo frammenti. Inoltre, in entrambi i casi i mudra, che simboleggiano alcuni tratti molto caratteristici della divinità venerata, costituiscono una parte importante della danza.

Guru Tshen Gye: le 8 manifestazioni di Padma Sambhava

Per un ulteriore approfondimento

consulta la pagina web

le 8 manifestazioni di Padma

Sambhava

Dopo aver purificato il campo di azione potrà avere inizio il Guru Tshen Gye, la rappresentazione delle 8 manifestazioni di Guru Rimpoche che faranno il loro ingresso in processione accompagnate dal grande Maestro stesso (quindi saranno nove personaggi più gli accompagnatori). Caratterizzato da una maschera d’oro, è sempre protetto da un parasole e spesso accompagnato dalle due consorti Mandarava e Yeshe Tsogyal. Per riconoscere le diverse manifestazioni basterebbe guardarne la fisionomia, l’abito e gli attributi che recano in mano, ma talvolta cambiano da località a località in Himalaya.

Questi otto Guru-Tsan-Giat (Guru Tshen Gye) sono:

-

Padma Gyalpo (Peme Gyelpo, re del loto) vincitore e re dei tre mondi: maschera bianca o rosa con ciuffi di capelli bianchi con la barba rossa, abito di broccato bianco decorato o rosso, anelle mani un piccolo tamburo e uno specchio. (leggi danza di Padma Gyalpo).

-

Padma-Jungne (Guru Chime Peme Jungne ma anche Tshokye Dorje, Lampo di diamante nato da un lago)) che ricorda la straordinaria nascita del maestro nel lontano Swat: maschera color petrolio (blu/verde) dall’aspetto pacifico, abito di broccato blu, nelle mani vajra e campana. (leggi danza di Padma Jungne)

-

Lodan Chogsey (Guru della suprema conoscenza): denuncia l’illusione cosmica, maschera bianca o arancio dall’aspetto pacifico, abito di broccato bianco decorato erosso, nelle mani un tamburello e una ciotola. (leggi danza di Lodan Chogsey).

-

Padma Sàmbhava (Nato dal loto):annunciatore della rinascita spirituale: maschera bianca con copricapo rosso a punta, abito monacale rosso e giallo. (leggi danza di Padma Sàmbhava).

-

Nyima Odser (lett. raggi di sole) mediatore della luce della conoscenza: maschera talvolta gialla con ciuffi di capelli blu e barba gialla, abito di broccato d’oro, nelle mani un tridente. (leggi danza di Nyima Odser)

-

Dorje Drolö (Dorji Drakpo, Lampo che genera timore) il grande alchimista: maschera rossa dall’aspetto terrifico. Di solito accompagnato dai suoi attendenti, anch’essi dall’aspetto terrifico. (leggi danza di Dorje Drolö).

-

Sakya Singee (Shakya Sengye, Leone del clan dei Sakya) combatte e sconfigge le forze negative: maschera dall’aspetto di Buddha con i capelli blu, abito monacale rosso e giallo, nelle mani una ciotola per le elemosina (leggi danza di Sakya Singee).

-

Singee Datog (Sengye Dradrok, Colui che parla con la voce del leone) combatte e sconfigge le forze negative: maschera dall’aspetto terrifico blu, abito di broccato blu. Di solito accompagnato dai suoi attendenti, anch’essi maschere blu dall’aspetto terrifico.

(1) "In illo tempore" il raduno si teneva in Giugno prima delle partenze

(2) Dal greco "para"=presso ed "edra"=sedia, ha il significato di "che siede accanto". Nella religione greca, infatti, si dava questo nome ad una divinità associata al culto di altra divinità. La consuetudine fu mantenuta anche dai Latini. Presso gli Hindu esiste una forma similare ma con significato diverso; ogni Dio, infatti, ha una corrispondente figura femminile che, di solito, prende il nome di Shakti.

(3) Sham-pa-ta’i gar-dpe shin-tu legs-pa gcig. Collected Works vol. PA (13), 781 - 788. New Delhi, International Academy of Indian Culture, 1966.

(4) The Great Cham Dance (nel sito Karmapa).

(5) Goldwin-Austen H.H., Description of a Mistic Play, as performed in Ladakh, Zanskar, etc. JASB, Calcutta 1845, pp. 71-76

(6) H.A. Jaeschke, Translation of a manuscript obtained in Ladak regarding teh Dancing on the tenth day of the fifth month, a great holiday, JASB, 1865, pp. 77-80

(7) Francke August

Hermann,

Ladakh: The Mysterious Land (history of Western Himalayas). 1907.

(8)

Nebesky-Wojkowitz, 1976, p.243

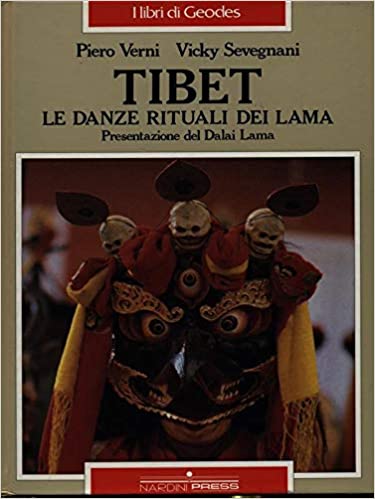

L'interesse per i Cham nasce in Italia grazie a due libri quasi introvabili:

the Buddhist Dance Drama of Tengpoche di New Delhi 1976. Non a caso Fantin pubblicò in lingua inglese temendo la scarsa diffusione fra il pubblico italiano.Verni Piero, Sevignani Vicky, Tibet, le danze rituali dei lama. Firenze, Nardini Press, 1980, 159 pagine, presentazione del Dalai Lama, fotografie di Vicky Sevegnani,(1995)

Per cercare di comprendere i Cham, ho anche acquistato o consultato:

-

De Nebesky-Wojkowitz Rene, Oracles and Demons of Tibet, the cult and iconography of the tibetan protective Deities, di René De Nebesky-Wojkowitz, 1956.

-

Jerstad Luther G., Mani Rimdu, Sherpa Dance-Drama, University of Washington Press, Seattle, 1969, 192

-

De Nebesky-Wojkowitz Rene, Tibetan Religious Dances Tibetan Text and Annotated Translation of the "Chams Yig", 1976

-

Anagarika Govinda, Lama, I fondamenti del misticismo tibetano, secondo gli insegnamenti esoterici del grande mantra Om Mani Padme Hum, Astrolabio, Roma, 1978

-

Vasta Marco, Fra cimbali e tamburi all'Hemis Set-chu in Ladakh, Roma 1988.pag 234-237

-

Verni Piero (1988) : Danze rituali Tibetane. L’Umana Avventura, Inverno 1988, p. 81-87.

-

Cathy Cantwell, The Dance of the Guru's Eight Aspects, The Tibet Journal Vol. 20, No. 4 (Winter 1995), pp. 47-63 (17 pages) Published By: Library of Tibetan Works and Archives

-

Cantwell, Cathy (1992), ‘A Black Hat Ritual Dance’ in Bulletin of Tibetology, Vol 28, No.1, Gangtok: Namgyal Institute of Tibetology, pp. 12-23.

-

Pearlman, Ellen, Tibetan Sacred Dance: A Journey into the Religious and Folk Traditions, Rochester: Inner Traditions.(2002)

-

Consonni Alessandra, Cham yig. Il libro tibetano delle danze, Clueb Bologna 2008

-

Dipankar Khanna1 & J. Shashi Kiran Reddy, Vajranŕtyam: a Phenomenological Look at the Cham or Lama Dance as a Meditative Experience.

-

Knight Edward Frederick, Where three empires meet, A Narrative of Travel in Kashmir, Western Tibet, Gilgit and Other Adjoining Countries. Longmans, 1905, NY & Bombay, pag. 210.

Ultima modifica: 18/09/2025 18:21:58

|

dal 15 aprile 2025